【明清故事】探寻平远的历史味

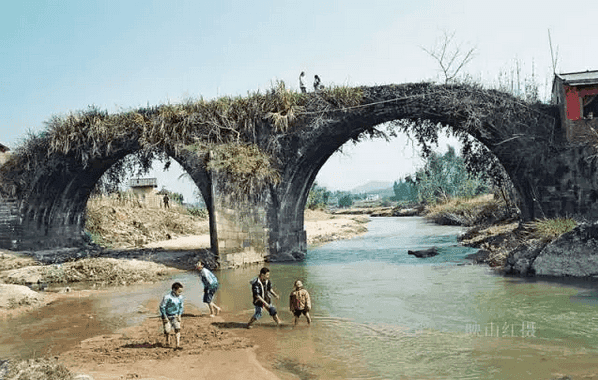

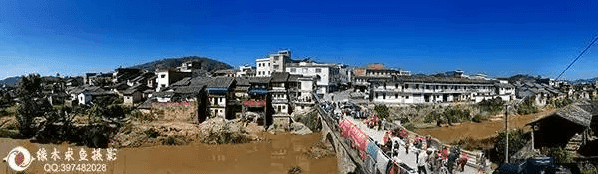

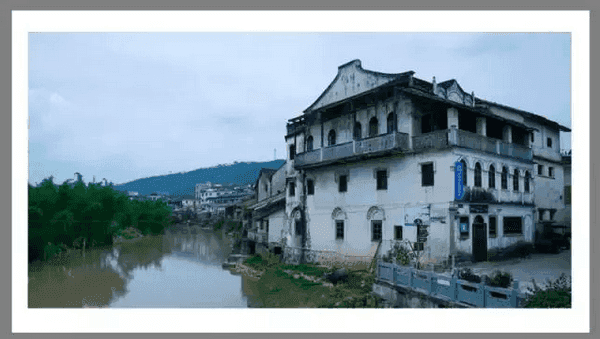

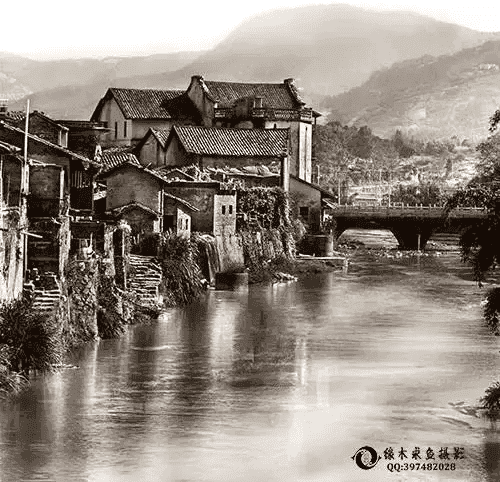

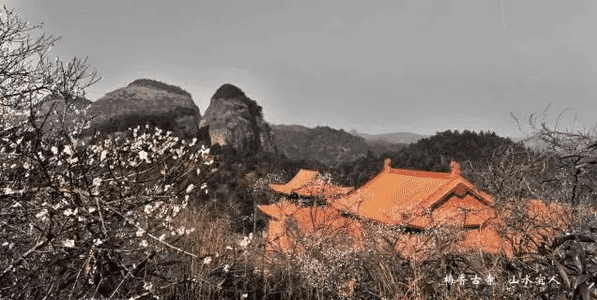

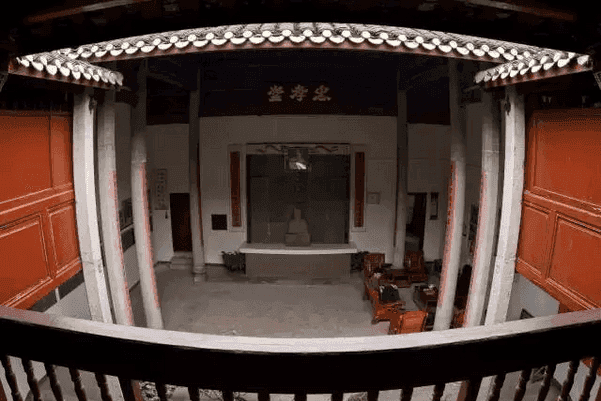

明清故事——带你走进平远的历史长河 说起明清故事,不得不说平远县仁居古镇了。古镇的文化遗迹众多,建于明、清时期的石拱桥是当地独特的文化景观。 青云桥——位于古镇东门外,驾虹桥与永昌桥之间,建于明崇祯末年,桥长41米,宽5.5米。桥的北端为黉宫,寓意学子们步桥进黉宫入试、名登金榜之意,遂名为“青云桥”。旧时,仁居古城墙四周设东、西、南、北门楼各一座,尔后为方便乡民进城,在东门以西加辟一座东门城墙,直通青云桥,故又有新东门桥之称。 古城仁居风光-王瑞荣 摄 驾虹桥与青云桥相距百米的是驾虹桥,它是一座爬满青藤、已有410多年历史沧桑的双拱石拱桥,建于明万历二十五年(1597),桥长47.5米,宽6米,高7.5米,为邑人袁晏所建。因桥的北端有吴姓聚居,故又称为吴屋桥;又因桥位于古城老东门外,故亦称老东门桥。 青云桥、驾虹桥,双桥横跨仁居河,有如长虹飞渡在仁居河上。两桥遥遥相对,每逢晨熙夕照或雨霁烟消之际,仿佛两道彩霞横贯两岸,与水光山色相辉映,故名“双桥虹驾”。 韩峻 摄 永昌桥位于仁居古城南门,明万历三十七年己酉岁(1609),为知县俞子贤建。桥长37.2米、宽3.7米、高12米,两孔跨江,半圆形拱。桥西有“贤侯祠”,内祀乾隆二十七年壬午岁(公元1762年)知县李邺,后被毁。此桥边另有真武帝庙一座,1928年庙被洪水冲毁,所以又称“真武桥”。 据清《平远县志》载:“县前溪(仁居河),发源项山,分两流而下:右,下磜头,入佛子岗,入邹坊、社南、麟石,绕县城……;左,下妙备庐,入木溪、下六吉,与右源汇于新桥。”古桥大多建于两流之上:如右流磜头的灯芯桥、邹坊的大济桥、古镇南门外的永昌桥、东门外的青云桥和驾虹桥;左流六吉的三济桥等。这些都是无可复制的历史传承的瑰宝。 古镇的桥是朴实无华的桥,是安静却又坚毅的桥,是历经百年仍谵然平和的桥。当你徐徐前行,站在桥是看风景的你,也正在装饰桥的梦。 邹坊文祠,俗称八角亭、文昌阁,坐落于仁居镇邹坊村村口。根据清嘉庆二十五年知县卢兆鳌编写之《平远县志》记载,该文物乃乾隆五十九年(1794),邑人刘企贤等倡建,文祠主体为木质框架结构,主柱四条,六角形石质柱基,三层重檐,攒顶尖,穿斗式梁构架,顶呈宝葫芦状,是广东较为罕见的四层砖木楼阁式祠堂建筑。 清代设私塾,春秋两季则在此祭祀天地,祈求太平,风调雨顺。又因处于河口出口处,亦有“镇水”之说。民国期间在此办过小学、设过邹黄乡公所、邹坊乡公所。 井下吴屋位于仁居镇井下村,建于清嘉庆九年(1804年),为乡人吴昆亭所建。井下吴屋面阔43.3米,深51.72米,占地2252平方米,整屋座东北向西南。主体为三堂三横一围龙的客家围龙屋,共64间11厅6舍。吴屋整体设计紧凑玲珑,左右对称,层层深入,步步升高,泥砖墙,杉木顶架,瓦块天面,是典型的客家围建筑。 背靠五指石,面朝秀丽群山、云林深锁,环境清幽的石林寺始建于万历元年1573年,传说,石林寺是由“如愚”祖师所创。 梅香石林-林庄 摄 寺内有镇寺“三千斤”:即有生铁铸的佛像、大钟、香炉鼎各重一千斤,是粤东四大名寺之一(与潮州开元寺、阴那山灵光寺、莲花山莲花寺齐名)。 建造于清嘉庆八年(1803),为林姓祖屋,是一座典型的客家围龙屋筑,有四堂七横三围,31厅27天井270间房。丰泰堂里外三层,结构严谨,气势恢弘,占地近三、四十亩,大门前为一块禾坪和半月形的池塘,沿池塘外围是一圈旱地,其外型轮廓与屋的外围遥相呼应,形成一个巨大的椭圆形。 1994年在梅州召开的世界客属联谊会中,“丰泰堂”以其独特的古朴风韵、雄浑气魄被输入联谊会资料,以封面的形式展现于世界。 毓秀书院始建于清朝光绪年间(1900),为林姓十九世裔孙萱秀公所建。占地面积为720平方米,建筑面积为490平方米,是典型的四合院,客家民居式土木平房建筑。曾是中共平远县委领导全县革命斗争的指挥机关。

韩峻 摄

驾虹桥-王瑞荣 摄

永昌桥-李程 摄

陈凌云 摄

韩峻 摄

八角亭-吴远松 摄

石林晨韵-林庄 摄

丰泰堂-王瑞荣 摄

安哥拉 摄

![]() 283

283![]() 2015/08/31

2015/08/31![]() 分享

分享